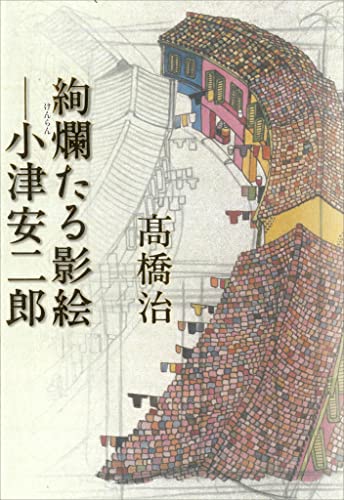

『絢爛たる影絵-小津安二郎』

高橋治 著

2003年 講談社

1982年に書かれた本の新生版。

助監督を務めた著者の目線で書かれているため、監督がどのように役者と接しどのように演出したかが触れられていてとても新鮮でした。

多くの小津安二郎の評伝は、完成した作品の内容についてですからね。

いくつか面白く思った箇所をピックアップしてみます。

・当時、映画監督になる道は、撮影所に身を置くことしかなかった。

・本番が気に入らなかったとき、木下恵介は「もう一度行ってみようよ」と出演者を励ます。現場に弾みをつけて勢いで持っていく。それは小津の仕事ぶりと明らかに違う点だ。

・小津には独特の手順があった。新しいセットが立った後、靴を脱いでセットに上がり込み、どっかと座る。

ゆっくりと周囲を見渡して、細かい配置まで指示を出す。

小津組ではこれに1日をかけた。

小津の動きを一日中見せつけられることで、彼が求めているものがスタッフにも伝わっていく。

セットに俳優が入ってからは、進行責任者が鮮やかな手腕を見せる。

比較的少人数の撮りやすい芝居からスケジュールを組み、撮影自体をクライマックスに向けて盛り上げていく。

・小津は演出家として人の心を読む天性の力を持っていたのだろう。

画面を演出するばかりではなく、セットの中の対人関係の演出にも長けていた。

・小津組のOKとNGの差がどこにあるのか、わからない。

・大船ではスクリプターと呼ばれる専門職を現場に置かなかった。

・「脚本を書いている時が一番楽しい。それを配役する段になってがっかりする。現場で俳優を動かしてみてもう一度ガックリとくる」

・(小津は)家の玄関とか、前の通りなどが画面に出てくる時、いつも同じカメラの位置と同じ構図。

・(撮影現場では)つい、監督の頭に血がのぼる。そして、意味もないカットを撮ろうとすることもある。

・小津の作品は一作だいたい1000カットで作られている。

・小津は推理劇やアクション劇に興味を示さなかった。それらは、クライマックスが去ると共に終わる。

小津作品では、”終”の一字が出た時、人々は、登場人物のその先の人生に想いを馳せることができた。

「映画の終わりが、実は始まりなんだ」というのが小津の口癖だった。

400ページを超える分厚い本ですが、監督とはかくも人によって異なるものなのだ、ということがしみじみ伝わってきます。

編集でつなぐときのショットの切り方など、独特の手法が解説されたりと、今の編集にも通ずる話もそこかしこに。

半分くらいは当時の映画界、特に大船撮影所の内幕を描いています。

いい話、素晴らしい仕事のことばかりじゃなく、小津の若い時の客入りのなさ、監督としての「老い」についての記述もグッときました。